9月4日(木),「スポーツ科学」をテーマにした講座がオンライン(Zoom)で行われ,信州大学教育学部 大木雄大先生にご講義いただきました。

大木先生のご専門はスポーツ心理学で,今回は運動が勉強に与える影響や,スポーツにおけるパフォーマンスを最大化するための「意識」の向け方について,ご自身の研究を交えながら分かりやすくお話いただきました。

講座の前半では,「運動することが他の勉強に活きるのか?」というテーマが扱われました。

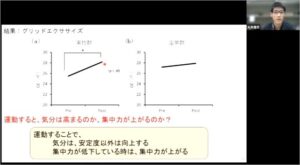

大木先生の研究によると,体育の授業後には,座学の授業後と比較して**「活性度(生き生きとした状態)」や「興奮度(活発な気分)」が大きく向上する**ことが示されました。

また,集中力が低下している状態においては,運動を取り入れることで集中力が回復する可能性があることも分かりました。参加者も実際に集中力を測る「グリッドエクササイズ」に3分間挑戦し,体験を通して理解を深めました。

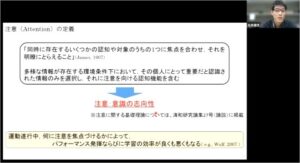

後半は,大木先生が10年以上にわたって研究されている「運動遂行中の意識」がテーマとなりました。

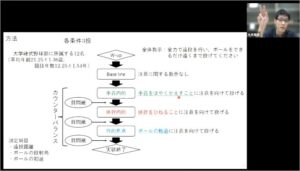

スポーツをする時,意識を自分の「体の内側(腕の振り,足の動きなど)」に向けるべきか,それとも「体の外側(ボールの軌道,目標地点など)」に向けるべきか。これまでの多くの研究では,体の内側に意識を向けるとパフォーマンスが下がると言われてきました。しかし,先生の一連の遠投実験によって,より複雑な事実が明らかになりました。

この結果から,「試合も練習通りに」とよく言われますが,意識の向け方に限っては,練習と本番で変えた方が良いという,大変興味深い結論が示されました。

講義後には,受講生から多くの質問や感想がありました。「心理学の実験ではどのくらいのデータ数が必要か?」といった専門的な質問から,「研究対象者に目的をどこまで伝えるべきか?」といった研究倫理に関する鋭い問いもありました。

また、テニス部や弓道部に取組む受講生からは,「自分の競技に活かしたい」「次の体力テストで試してみたい」といった具体的な感想が述べられ,深く学んでいる様子がうかがえました。

大木先生がお話しされた「一つのことが分かると,二つ以上の分からないことが出てくるのが研究の面白さ」という言葉は,探究活動に取り組む受講生にとって大きなヒントになりました。